建築物等の解体工事や改修工事をする際は、アスベストの事前調査が義務付けられています。

事前調査で建物にアスベストが含まれていないことを確認できない場合は、建材(検体)を採取し、分析機関にアスベストの分析を依頼することがあります。

このページでは、アスベスト分析の種類、分析会社の選び方や注意すべき点についてわかりやすく解説します。

- アスベストの分析方法の違い・選び方

- アスベスト分析機関の選び方

- 分析結果の確認方法

このページはこんな方におすすめです!

・初めてアスベスト分析の依頼をするが、何をすればいいかわからない。

・アスベスト分析の依頼をする際、どの分析方法を選べばいいかわからない。

・どのような会社にアスベスト分析の依頼をすべきかわからない。

NASU環境分析センターでは石綿含有建材調査者の方に、アスベストの簡易検査アプリを提供しております。

- 建材にアスベスト(石綿)が含有しているかを判定

- 必要なものはお手持ちのスマートフォン・専用レンズのみ

- 最短30秒でAI(人工知能)が判定

- どなたでも簡単にご利用可能

アスベスト事前調査などで是非ご活用ください。

詳しくは下記のページをご確認ください。

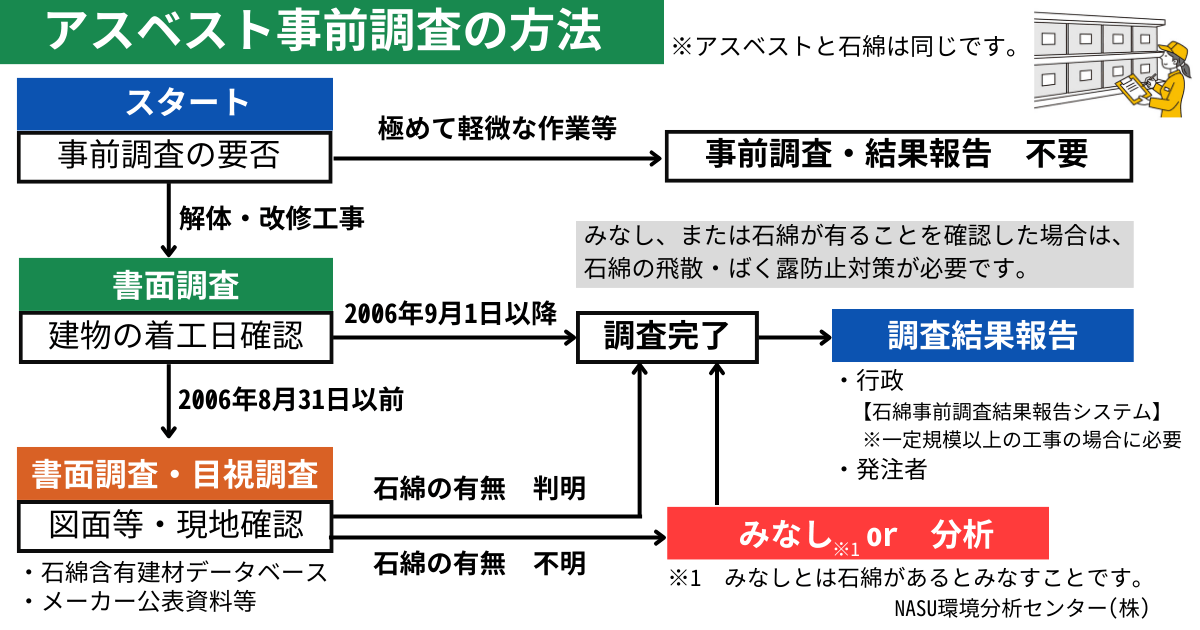

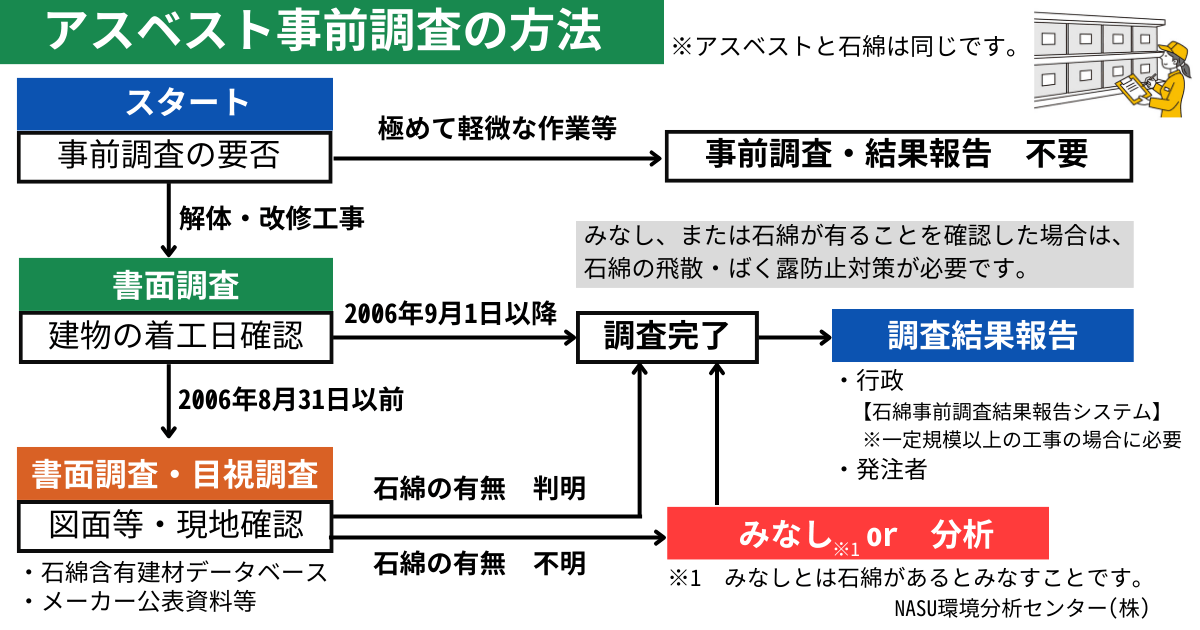

アスベスト事前調査とは

解体工事や改修工事(リフォームやリノベーション)をする前には、下記の流れで建材にアスベスト(石綿)が使用されているかどうかを確認することが法律で義務付けられております。

アスベストの事前調査でお役に立つ情報を以下にご紹介します。

アスベストの見分け方

石綿含有建材の見分け方についてわかりやすくまとめました。

詳細は下記の記事をご確認ください。

【2023年法改正】有資格者によるアスベストの事前調査の義務化

2023年(令和5年)10月1日から、有資格者によるアスベストの事前調査・分析が義務化されました。

詳しくは下記の記事をご確認ください。

アスベスト除去工事に必要な届出

アスベスト(石綿)が含まれている建材を除去する場合は、工事前に各種届出を提出する必要があります。

アスベスト除去工事の際に必要な届出については、下記のページをご確認ください。

報告様式が一覧で確認できます。

アスベスト分析とは

アスベスト(石綿)分析とは、建材等にアスベストが含まれているかどうかを調べる分析のことです。

アスベストが含まれている場合、その濃度も調べることがあります。

アスベストの繊維は非常に細かく(髪の毛の5000分の1の太さ)、肉眼で判断することは困難です。

そのため高倍率の顕微鏡などで分析する必要があります。

建材のアスベストの規制基準は?

アスベスト分析では建材の中に、下記の6種類の石綿が各々で0.1重量%を超えて含有していないかを調べます。

| アスベスト(石綿)の種類 | 規制基準 |

|---|---|

| クリソタイル | 0.1重量%以下 ※1 |

| アモサイト | |

| クロシドライト | |

| アンソフィライト | |

| トレモライト | |

| アクチノライト |

※1 例えば重量が100gの建材の中に、クリソタイルが0.1gよりも多く含まれていた場合は「石綿含有建材」となります。(アスベストが含まれている建材ということになります)

どのような時にアスベスト分析が必要?

アスベスト分析が必要なのは、解体工事等の工事前に行う事前調査の書面調査と目視調査(現地確認)をした結果、アスベスト(石綿)が含まれていないことが確認できない場合です。

アスベストが有ることを確認できた場合は、アスベスト分析は不要です。

アスベスト(石綿)の含有の可能性が高い場合などに、分析を行わず建材にアスベストが含まれているとみなして工事を行うことも可能です。(石綿含有みなし)

定性分析と定量分析の違いとは

アスベスト分析には「定性分析」と「定量分析」という2つの方法があります。

定性分析は、建材にアスベスト(石綿)が含まれているかどうかを調べることに対し、定量分析ではアスベストの濃度を調べます。

| 定性分析 | 定量分析 |

|---|---|

| アスベストが有るか、無いかを調べる。 アスベストが有る場合、その濃度はわからない。 | 定性分析でアスベストが有ることが確認できた場合に、その濃度を調べる。 |

定性分析の「JIS A 1481-1」と「JIS A 1481-2」の違いは何?

アスベスト分析の定性分析には、「JIS A 1481-1」と「JIS A 1481-2」の2つの方法があります。

それぞれの分析方法の特徴は下記の通りです。

- 使用機器は「実体顕微鏡」と「偏光顕微鏡」の2つ

- 経験豊富な熟練者による分析が必要

- 層別分析が可能

- 使用機器は「X線回折装置」と「位相差分散顕微鏡」の2つ

- 高度な技術や知識が不要

「JIS A 1481-1」と「JIS A 1481-2」の比較を下記にまとめました。

| 分析方法 | JIS A 1481-1 | JIS A 1481-2 |

|---|---|---|

| 対象建材 | 全ての建材 | 建材製品中の石綿分析 |

| 分析装置 | ・実体顕微鏡 ・偏光顕微鏡 | ・X線回折装置 ・位相差分散顕微鏡 |

| 試料採取数 | 主に1箇所 | 3箇所 |

| 試料採取量 (1箇所あたり) | 約10 cm2 (卵1個分) | 約100 cm2 |

| 分析費用 | 約 30,000円 | 約 50,000円 |

| メリット | ・層別分析が可能 ・分析費用が安価 | 高度な知識や技術が不要 |

| デメリット | 分析者の熟練度が判定結果に影響する可能性あり (全て人の目で判断しているため) | ・層別分析ができない ・分析機器が高価 ・判定までに時間を要する |

層別分析とは、建材のどの層にアスベストが含有しているかを調べることです。

事前調査に最適な分析手法は?

解体工事などのアスベストの事前調査では、多くの場合、「定性分析」だけで十分です。

アスベストの事前調査で必要な情報は、建材中のアスベストの有無(重量パーセントで0.1%より高いか否か)だけで、濃度を調べる定量分析は不要のためです。

特に建築用仕上塗材のアスベスト分析をする場合は、「 JIS A 1481-1」の分析方法で依頼することをお勧めします。

建築用仕上塗材はその本体(主材)と下地調整塗材のどちらにアスベスト(石綿)が含まれるかにより、除去方法等が異なり、工事費用や納期が変わる場合があります。

建材のどの層にアスベストが含まれているのかを判別できる層別分析をすることで、アスベスト除去工事の費用を削減できる可能性があります。

分析機関の選び方

有資格者がアスベスト分析を行っているかを確認

アスベストの分析機関を選ぶ際に最も重要なことは、有資格者が分析を行っているかどうかです。

アスベストに関する法改正により2023年10月1日(令和5年)から、有資格者によるアスベスト分析が義務付けられます。

そのため、アスベスト分析を依頼する際は、分析会社が有資格者を配置しているかを確認することが最も重要です。

- 分析調査者講習を受講し修了考査に合格した者

- 公益社団法人日本作業環境測定協会が実施する「石綿分析技術評価事業」により認定されるAランク若しくはBランクの認定分析技術者又は定性分析に係る合格者

- 一般社団法人日本環境測定分析協会が実施する「アスベスト偏光顕微鏡実技研修(建材定性分析エキスパートコース)」の修了者

- 一般社団法人日本環境測定分析協会に登録されている「建材中のアスベスト定性分析技能試験(技術者対象)合格者」

- 一般社団法人日本環境測定分析協会に登録されている「アスベスト分析法委員会認定JEMCAインストラクター」

- 一般社団法人日本繊維状物質研究協会が実施する「石綿の分析精度確保に係るクロスチェック事業」により認定される「建築物及び工作物等の建材中の石綿含有の有無及び程度を判定する分析技術」の合格者

2023年(令和5年)10月1日からは、アスベストの事前調査をする際も資格が必要となります。

詳しくは下記の記事をご確認ください。

納期について

分析完了後、すぐにメール等で速報を送る分析機関もあります。

できるだけ早く結果を知りたい方は、そのような分析機関に依頼することをお勧めします。

アスベスト分析の依頼方法

分析機関へアスベスト分析を依頼する際の一般的な手順は以下の通りです。

分析会社指定の分析依頼書または依頼フォームを使用して、アスベスト分析の依頼をします。

アスベスト分析したい建材を採取します。

分析機関によって、検体(建材)の採取量・採取箇所が異なりますので、ご確認ください。

検体採取時は、アスベスト(石綿)の飛散・暴露防止対策を行う必要があります。

採取した建材を梱包し、分析機関へ送付します。

チャック付きビニール袋などに2重包装し送付する場合が多いです。

分析機関から送付される報告書を確認します。

分析結果報告書の確認の仕方

分析機関でアスベスト分析が完了すると、分析結果の報告書が発行されます。

報告書を確認する際には、アスベストの含有が確認されたか否かを確認します。

先述した通り、アスベスト(石綿)は6種類あり、各々が規制基準(重量パーセントで0.1%)を下回っている場合、その建材にはアスベストが含まれていないことになります。(アスベスト無し)

報告書には、6種類のアスベストの検出結果が各々記載されていますので、全ての項目が「無し」や「含有せず」などの旨が記載されているかを確認します。

まとめ

最後にアスベスト分析を依頼する際、注意する点についてまとめます。

- 分析方法は基本的には「定性分析」の「JIS A 1481-1」をお勧めします。(解体工事等の事前調査の場合)

- 有資格者がアスベスト分析を行なっているかを確認します。

- 分析結果報告書に記載されている6種類のアスベストが、全て「含有せず」や「無し」となっているか確認します。

1種類でもアスベスト「有り」の旨が記載されている建材は、「石綿含有建材」です。